こんばんは、Tomです。今日は昨日と打って変わって一日中晴れて、最高気温も10℃迄上がり、暖かい日となりました。明日は曇りが多い日ですが、それでも最高気温は13℃迄上がるようです。真冬なのにね~。

さて、今日の話題も、昨日の続きで『CROWN パワーアンプ PS-200の修理』です。今日はその4となります。昨日の記事では、メイン基板とパワーユニットの基板を再ハンダしましたが、片チャンネルの歪は解消できませんでした。いよいよメイン基板の解析となります。まずは、入力直後のOPアンプの入出力を見て、OPアンプ前なのかOPアンプ以降なのかを切り分けます。

1.PS-200をまたばらす

メイン基板の解析を行う為に、前回仮組した本体をまたばらします。何度も行っていると余り苦ではなくなってきますね。

メイン基板がお目見えしました。

2.OPアンプの前後の確認を行う

今回の課題はOPアンプの前後の信号を確認し、故障個所がOPアンプの前なのか、OPアンプ以降のドライバーなのかの切り分けを行います。これが入力直後のOPアンプです。

3.OPアンプの信号の確認

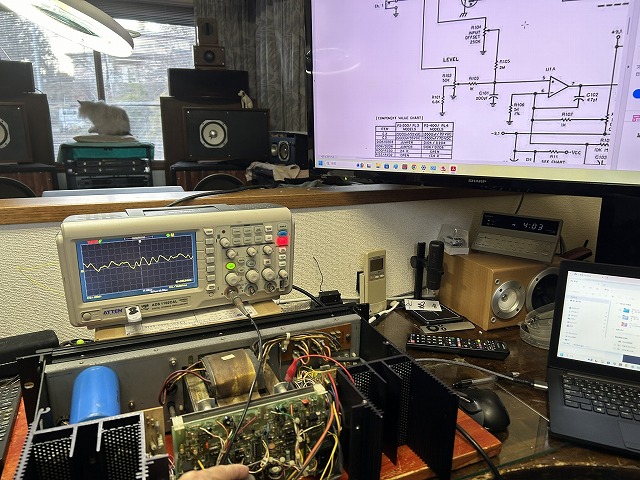

ディスプレイにPS-200の回路図を表示し、オシロスコープでOPアンプの前後の信号を当たります。

1)CH1

まず、問題のないCH1の信号を見て行きます。

① INPUT +

② INPUT ー

③OUTPUT

2)CH2

① INPUT+

② INPUT-

③ OUTPUT

酷い波形ですね。

3)CH2の入力を0にしてみる

入力アッテネータを絞って0にしてみます。

ところが出力は、こんな信号が出ています。

これは発信していますね。

4.回路図を確認する

回路図を確認すると発振防止用に47pFのコンデンサがついています。

このコンデンサが怪しいですね。

このコンデンサはC202です。

5.発振防止のコンデンサを取り出して容量を確認する

それでは、発振防止のコンデンサを取り出し容量を確認します。

1)コンデンサの取り出し

このコンデンサは、真ん中に亀裂が走っていますね~。怪しいです。

2)容量の確認

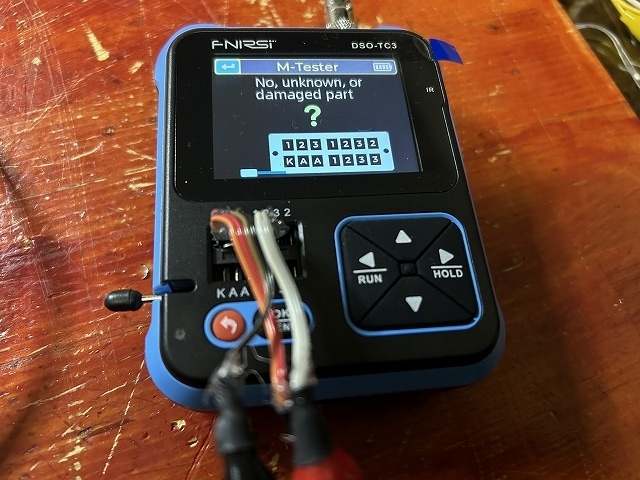

それでは、容量を確認します。

このコンデンサは壊れている様ですね。

一応、配線を替えて別の端子で再度確認します。

やっぱりNGですね。

6.正常なコンデンサを半田付けする

手持ちのコンデンサを確認した所、なんとか47pFのセラミックコンデンサを見つけました。

これを取り付けました。

7.動作確認

それでは動作を確認します。

期待したのですが、残念ながら発振は止まりませんでした。

という事は、OPアンプが怪しいですね。

OPアンプを発注してみますね。